親も悩ます夏休み中の子どもの予定表

夏休み中、我が家でも親の悩みのタネとなるのが、子どもたちの過ごし方です。

リビングで子どもたちがYouTubeやゲームに夢中になっていると、つい「またスマホばかり見て…」とイライラしてしまう。一方で、静かに本を読んでいる姿を見ると、不思議と心が穏やかになりますよね。

そんな親としての不安を解消すべく、我が家が夏休み中に導入したのが、AI読書アシスタント、プライベート司書の「ヨンデミー」です。

「ヨンデミー」導入のきっかけ

実は夏休み前、現在No.1経済エンターテイメント番組「リアルバリュー」を拝聴しておりました。そこで、ヨンデミー創業者の笹沼颯太氏(on_X)が熱く語る「読書に対する想い」に、正直、心を掴まれてしまったんです。

活字離れが進む現代で、子どもたちが本に夢中になるきっかけを作りたいという強い信念。「今行動を起こさなければ”本を読む人がいなくなる。”」その情熱的な語り口に、私も親として何かできることはないかと深く考えさせられました。

さらに衝撃的だったのは、番組内の「リアルバリューマフィア」なる方々の言葉。「このサービス登録しなかったら、親としてダサいと思います。(31:43)」とまで言い切るその様子に、「え、そんなにすごいのか?」と興味津々。

我が家には、中学2年生の長女、小学3年生の次女、そして幼稚園に通う末っ子の三姉妹がいます。ヨンデミーの対象年齢は小学1年生から6年生とのことでしたが、無料体験がなんと1ヶ月もある!これは試してみるしかないと思い、夏休み期間中に長女を除く小学生の二人に登録しました。

確かに、上の子はもう中学生。でも、下の子たちが読書好きになってくれるなら、きっと良い影響があるはず。それに、もしかしたら対象年齢外でも楽しめる要素があるかもしれませんし…(淡い期待)。

「ダサい親」という強烈なワードに背中を押されたのは事実ですが(笑)、根底には、娘たちに豊かな読書体験をしてほしいという願いがあります。

ヨンデミーで子どもが読書にハマる理由

ヨンデミーのシステムは、子どもたちが夢中になるようにとてもよく考えられています。それは、まるでロールプレイングゲームのよう。

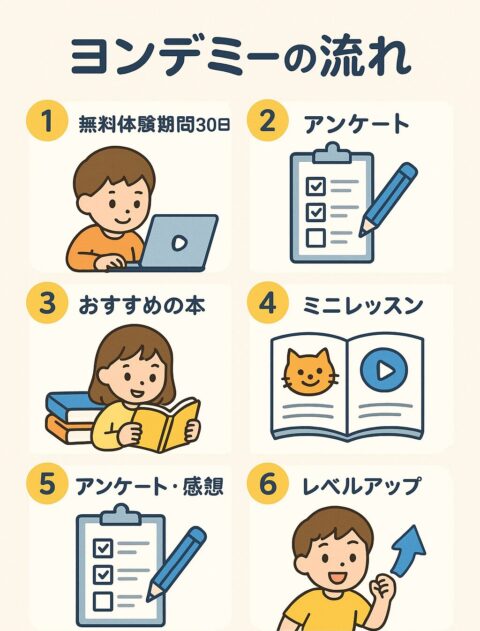

毎日用意されているミニレッスンをクリアしていくと、キャラクターのレベルが上がるように「ヨンデミーレベル」が上がっていく仕組みです。このゲーム感覚が子どもたちの好奇心を刺激し、「今日もヨンデミーレベルを上げなきゃ!」と、毎日自主的にパソコンに向かう姿が見られるようになりました。親としては、言われなくても読書準備をする子どもの姿に、この上ない安心感を感じています。

さらに驚かされるのが、読んだ本の感想をアンケート形式でクリックしたり、一言感想を書くと、AIがその内容を分析してくれること。そして、その子の興味や読書レベルに合わせた本を次々と紹介してくれるのです。

紹介された本が、近くの図書館に所蔵されているかどうかも教えてくれるのが、本当に画期的でした。我が家の場合、ヨンデミーで紹介された本を、家でそのまま図書館のサイトから予約。次の日には、予約した本がすぐに手に入ることになります。

これはまさに、我が子のためだけに存在する「専属の司書」がついているような感覚です。子どもの興味を深く理解し、最適な一冊をタイムリーに届けてくれるヨンデミーのシステムには、ただただ感心するばかりです。

三姉妹で試した「ヨンデミー」の効果は?

実際に、中学生と小学生の娘にヨンデミーを使わせてみたところ。

中学生の娘の場合

結論から言うと、中学生の娘にはヨンデミーは合いませんでした。おすすめされる本自体は彼女の興味を引くものが多かったものの、ページ数が多く、1日1冊を読み切ることが難しかったようです。「毎日レベルが上がる」というゲーム感覚の楽しさが、彼女のペースには合わなかったのでしょう。

しかし、ヨンデミーがきっかけとなり、読書への関心は高まりました。夏休みのスケジュールには「読書の時間」を自分で設定し、図書館へ通う習慣もできました。ヨンデミーという枠組みではなく、自分で好きな本を探す自由な読書スタイルを見つけたようです。

小学生の娘の場合

まさにドンピシャ!ヨンデミーは小学4年生の娘に完璧にマッチしました。毎日1冊ずつ本を読み進め、ミニレッスンにも夢中になっていました。彼女の夏休みの計画表には「ヨンデミー」の時間がしっかりと組み込まれ、「ヨンデミーで読書準備→読書→感想を登録」という一連の流れがすっかり習慣に。

今では、「もう読む本がない!早く図書館に連れて行って!」と、私を急かすほどに。娘が自ら読書を楽しみ、積極的に行動する姿は、親として本当に安心できるものでした。

幼稚園生の娘の場合

そして、一番の想定外だったのが、幼稚園生の末っ子です。ヨンデミーには登録していませんでしたが、姉たちが定期的に図書館へ通うようになったことで、必然的に末娘の読み聞かせ本も借りることになりました。その結果、入会していないにもかかわらず、末っ子にも読書習慣がついたのです。寝る前には「今日はこの本ね!」と、自分で絵本を持ってベッドルームに向かうようになりました。

ヨンデミー無料期間を終了した我が家は

ヨンデミーの体験を通して感じたのは、使い方や子どもの年齢によって効果は様々であるということ。それでも、我が家全体に「読書」という習慣をもたらしてくれたことは間違いありません。特に小学生の娘には、読書の楽しさを引き出す最高のツールとなりました。

我が家では、まさにドンピシャだった小学3年生の娘が、この度有料会員になりました。読み聞かせやマウス操作だけでもミッションをクリアできるヨンデミーですが、やはり自分で本を読み、キーボードから感想を入力できるようになると、その楽しさは倍増するようです。

ヨンデミーは、案内の通り小学校高学年までの読書習慣づくりに特化した、まさに最強のツールだと実感しています。しかしそれ以上に、このサービスは、我が家のような家族全体にとって読書習慣を身につける”きっかけ”となる、素晴らしいサービスでした。

これは自信を持って「かなりオススメ!」と言えます。子どもたちの読書習慣に悩んでいるご家庭は、ぜひ一度体験してみてはいかがでしょうか。

コメント